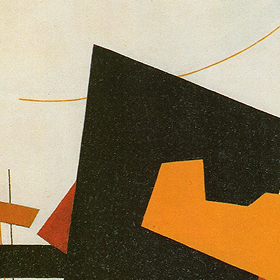

Экспрессионизм: как ощущение катастрофы породило прекрасное

Переосмысление морали и ценностей лишало людей опоры, а растущие города и активная урбанизация заставили почувствовать себя одинокими и потерянными. Вместе с тем в воздухе витало предчувствие глобальной катастрофы: ее предвестниками стали локальные конфликты и революционные движения, а кульминацией — Первая мировая война.

В условиях нового времени художники, литераторы и композиторы искали новые формы для самовыражения. С одной стороны, они пытались отойти от академического искусства и перестать следовать догмам, сложившимся за несколько веков. С другой стороны, искали способ для выражения собственных чувств, в том числе и негативных — боли, страха, ужаса, разочарования, и превращения их в прекрасное — произведения искусства.

Отторжение академизма и осознание эмоций привели к возникновению экспрессионизма. Это течение просуществовало короткое время и затронуло Германию и Австрию, однако в дальнейшем распространилось на все виды искусства и повлияло на культуру и философию XX века.

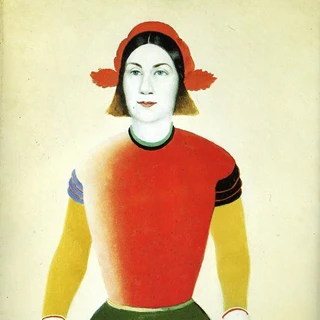

Бонне. 1911 год

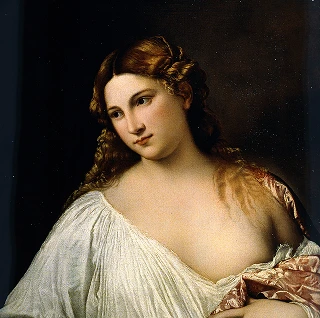

у чёрной воды. 1928 год

Реальность через призму эмоций

Существует несколько теорий, кто впервые употребил этот термин применительно к искусству, однако произошло это в 1910-1911 гг. и касалось в первую очередь живописи.

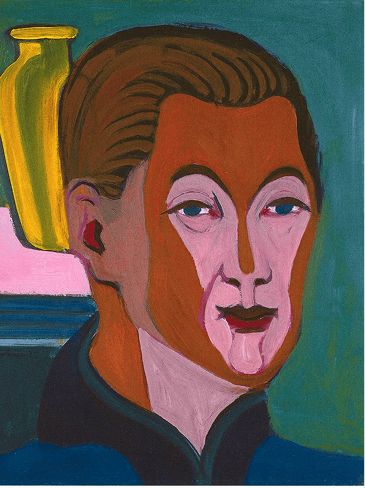

Первое экспрессионистское объединение возникло до появления самого термина. Это была группа «Мост» (Die Brücke), основанная в 1905 году в Дрездене группой молодых художников: Эрнстом Людвигом Кирхнером, Фрицем Блейлем, Эрихом Хеккелем и Карлом Шмидт-Ротлуфом. Название объединения символизировало стремление создать мост между традиционной и современной культурой, преодолеть разрыв между прошлым и настоящим. В том же году художники опубликовали свой манифест. Среди принципов группы — отказ от академического натурализма и поверхностного импрессионизма, а также право художника на свободное выражение чувств.

Катание на санях. 1923 год

Источником вдохновения служило средневековое немецкое искусство, японская гравюра, африканская скульптура и творчество таких живописцев, как Винсент Ван Гог, Поль Сезанн и Поль Гоген.

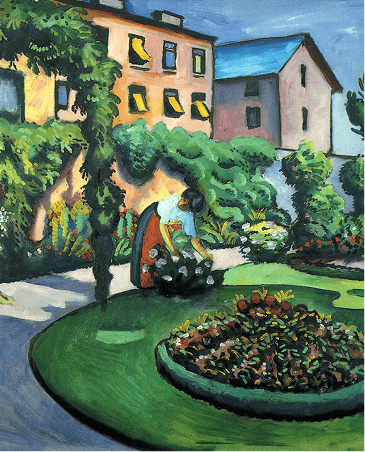

Вторым значимым объединением экспрессионистов стал «Синий всадник» (Der Blaue Reiter). Эта группа также зародилась в Германии — в декабре 1911 года в Мюнхене. Его основали художники Василий Кандинский и Франц Марк. В состав объединения входили как немецкие, так и российские живописцы: Пауль Клее, Август Маке, Габриеле Мюнтер, Алексей Явленский, Марианна Веревкина. Как и в случае с «Мостом», мюнхенское объединение не просто занималось творчеством, а делало это на основе разработанной программы. Ее основные тезисы содержались в альманахе «Синий всадник», выпущенном в 1912 году.

Участники группы стремились передать не физическое, а духовное восприятие реальности. Образы на картинах должны были не просто впечатлять зрителя, а погружать его в эмоциональное напряжение. Основными инструментами для этого служили цвета и формы.

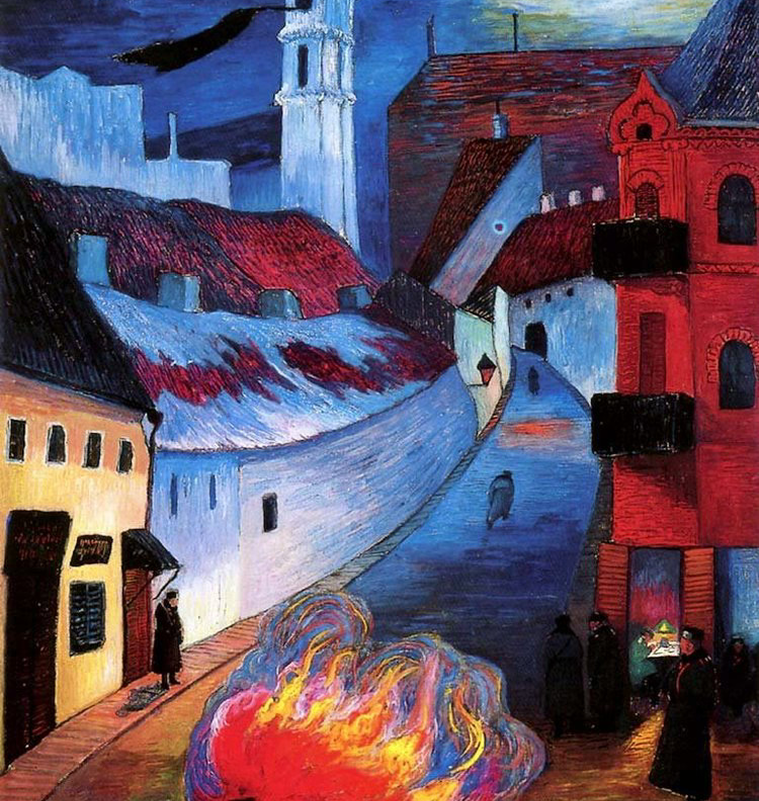

Полицейский пост в Вильно.

1909 год

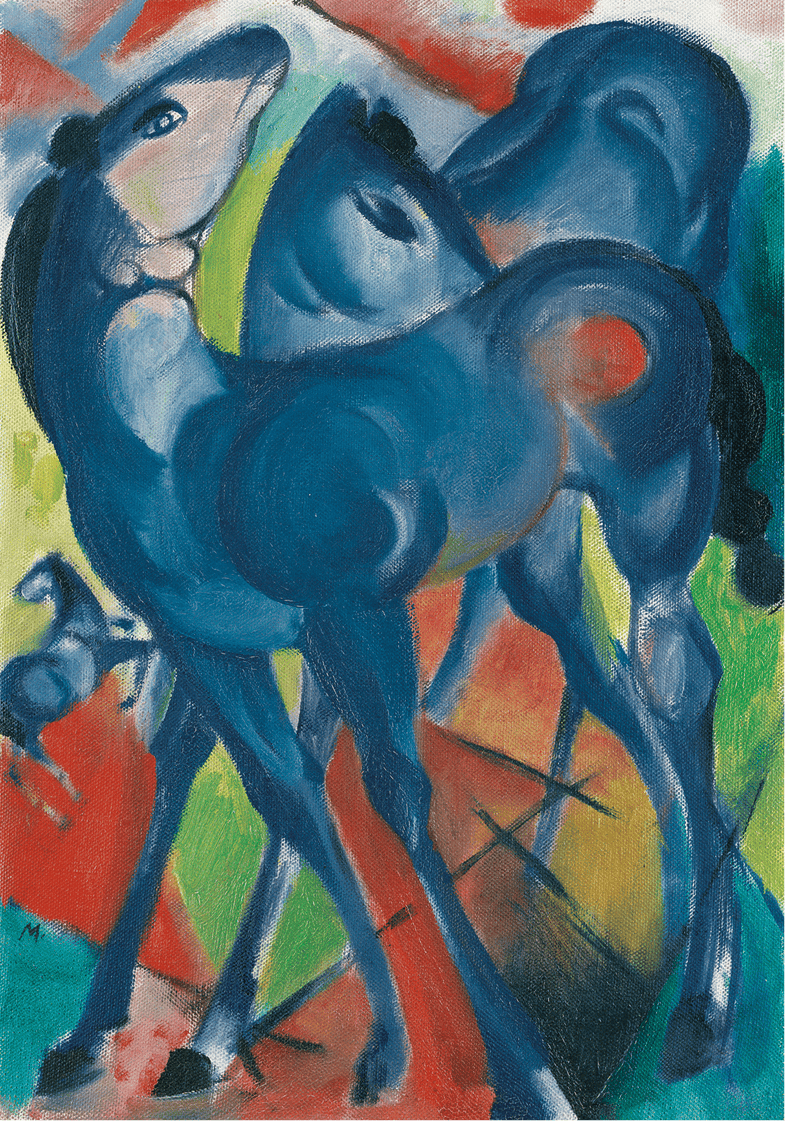

жеребята. 1913 год

Диссонанс, утрирование, протест

- 1

приоритет эмоций над реальностью. Главным принципом стало не воспроизведение действительности, а передача внутреннего состояния творца, его переживаний и чувств через художественные образы;

- 2

субъективное восприятие. Экспрессионисты стремились показать мир через призму личного восприятия, акцентируя внимание на субъективности творческого акта;

- 3

цветовая и звуковая экспрессия. Использование ярких, контрастных цветов и звуков для усиления эмоционального воздействия на зрителя и слушателя;

- 4

неестественная выразительность. Экспрессионизм использует неестественные формы, резкие линии, неправильные пропорции и необычные композиции как инструмент;

- 5

эмоциональная направленность. Обращение к сильным, часто противоречивым эмоциям: страх, тревога, разочарование, боль, негодование;

- 6

отказ от натурализма. Отрицание внешнего правдоподобия в пользу глубокого эмоционального воздействия на зрителя;

- 7

синтез искусств. Стремление к объединению различных видов художественного выражения: живописи, литературы, театра, музыки и танца;

- 8

символическое мышление. Использование образов-символов для передачи глубинного смысла произведений;

- 9

социальная критика. Отражение болезненной реакции на социальные и политические потрясения начала XX века через художественные образы.

Параллельно с живописью новое течение осваивала музыка. Зародившийся в Австрии экспрессионизм стал важным направлением в музыкальном искусстве первой трети XX века. Его основоположником считается Арнольд Шенберг и его ученики, представители Второй венской школы: Антон Веберн и Альбан Берг.

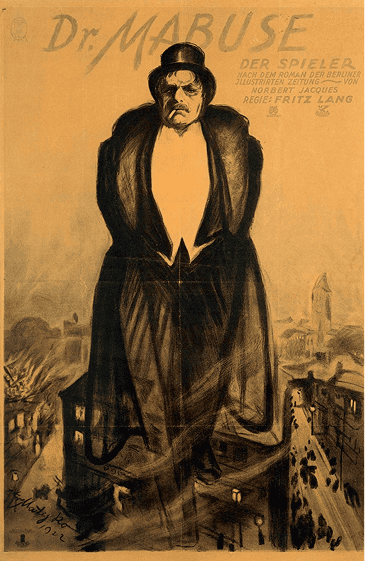

Мабу́зе, игрок». 1922 год

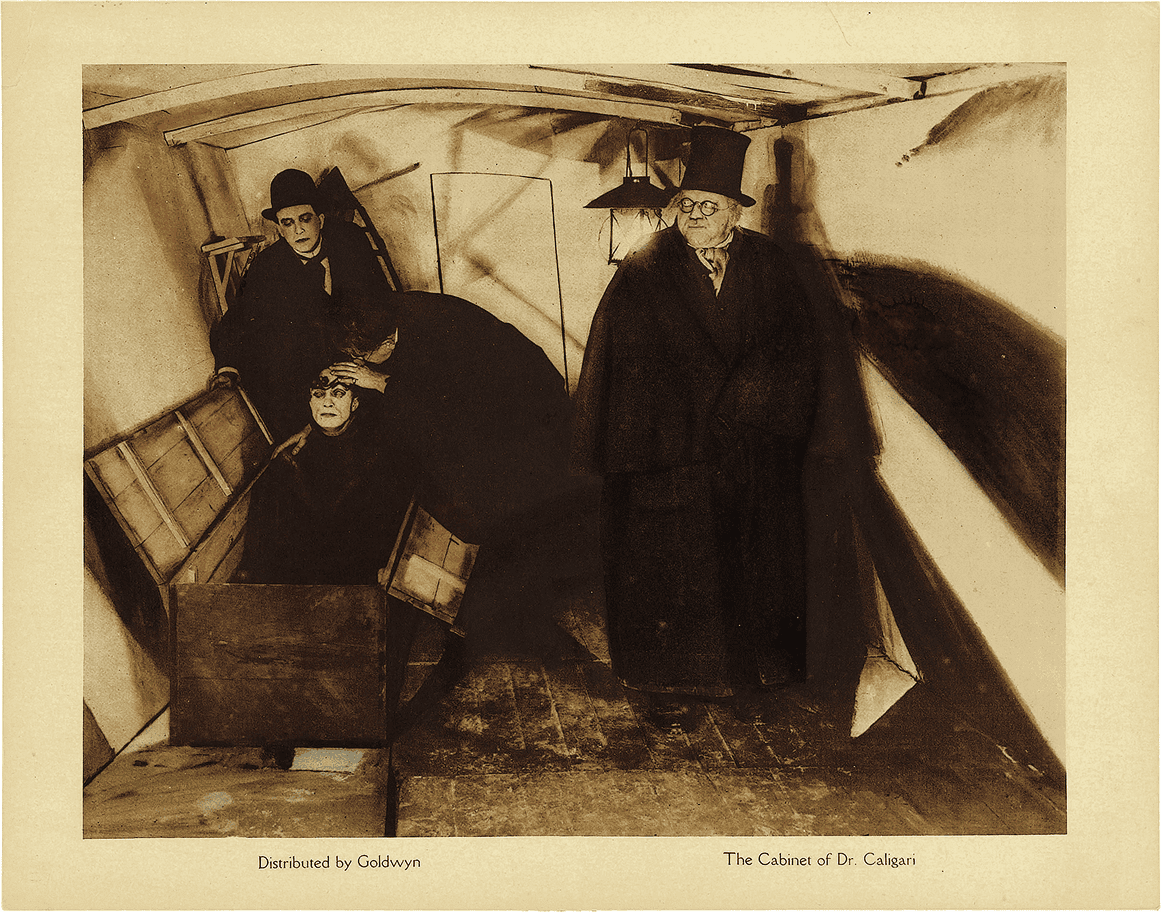

доктора Калигари». 1920 год

Ключевые произведения расцвета направления (1909–1912) включают монодраму «Ожидание» и вокальный цикл «Лунный Пьеро» Шёнберга, а также оперу «Воццек» Берга. Характерными чертами музыкального экспрессионизма стали отказ от традиционной тональности, частое использование диссонансов, резких контрастов в ритме, необычные регистры инструментов и экспрессивные речевые интонации в пении.

Кроме того, знаковыми авторами течения в драматургии стали немцы Георг Кайзер и Эрнст Толлер. Как и в других видах искусства, здесь делался акцент на чувствах. Декорации были условными, а персонажи даже не имели имен и назывались, например, Мужчина и Женщина. Основополагающими становились тяжелые эмоциональные состояния героев, которые порождали конфликт, — имена в таком контексте оказывались не важны.

Экспрессионизм в литературе стал главным направлением в Германии и Австрии начала XX века. Особенно ярко он проявился в «экспрессионистское десятилетие» — период с 1914 по 1924 год. В основе течения лежало стремление к передаче философских основ бытия через призму внутреннего мира человека. Писатели создавали произведения, полные эмоциональной напряженности, иррациональности и фантастического гротеска, отказываясь от традиционного психологизма и натурализма. На первый план выходят темы социального протеста и апокалиптические мотивы. Одним из самых знаменитых представителей экспрессионизма был Франц Кафка. Литературное течение добралось и до России — оно оказало значительное влияние на творчество Леонида Андреева и Евгения Замятина.

Первым примером экспрессионизма в кино стал фильм режиссера Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари» (1920). Среди ключевых режиссеров течения — Фридрих Вильгельм Мурнау и Фриц Ланг. Их работы отличаются гротескным искажением пространства, нереалистичными декорациями, утрированной актерской игрой и использованием «субъективной», то есть подвижной шатающейся камеры. Просуществовав в короткий период с 1920 по 1925 год, экспрессионизм оказал значительное влияние на развитие мирового кинематографа.